|

|

|

|

|

|

| |

Ihr befindet

euch hier: Kayserstuhl  Römer,

Kelten & Griechen Römer,

Kelten & Griechen  Römischer Schmuck, Fibeln & Accessoires Römischer Schmuck, Fibeln & Accessoires |

|

| |

|

|

| |

Römischer Schmuck, Fibeln & Accessoires

Ihr findet hier römischen und keltischen Schmuck wie Fibeln sowie historisierenden Schmuck mit römisch-griechischen Münzen.

Oben rechts im Bild: Römischer Fingerring, 3. Jh. n. Chr. (Original)

DIE VON UNS ANGEBOTENE BRONZE IST FAST NICKELFREI!

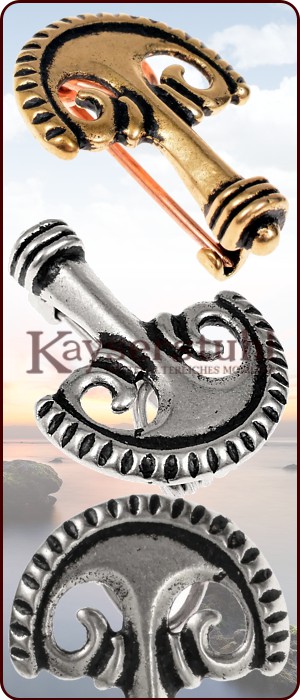

Bügelfibeln (Fibulae)

Bügelfibeln sind eine Formengruppe von spätantiken bzw. frühmittelalterlichen Fibeln, die im 5. bis 7. Jahrhundert als Bestandteil einer germanischen Frauentracht, der sogenannten Vierfibeltracht in Mode kamen. Ausgehend vom ostgotischen Siedlungsraum sind Bügelfibeln ab der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts bei germanischen Frauentrachten nachweisbar.

Vor allem der Bügel wurde regional und zeitlich sehr unterschiedlich ausgestaltet und diente auch als Schmuck. Dadurch sind viele Fibelformen für Archäologen als „Leitfossil“ ein wichtiger Anhaltspunkt bei der Datierung von Funden und Befunden. Die große Menge von Fundstücken mit zeitlich und regional typischen Dekorationselementen ermöglichte die Aufstellung einer kompletten Typologie zeitlich aufeinander folgender Fibelformen.

Bild oben: Römische Bügelfibel mit Frauenkopf (Bronze) 1. - 2. Jh. n. Chr.

Haarnadeln

Römerzeitliche Haarnadeln dienten zur Befestigung der hohen Steckfrisuren römischer Damen. Geschnitzte Knochennadeln stellten eine günstige Alternative zu geschmiedetem Schmuck aus Metall dar und finden sich häufig im Fundmaterial.

Bild oben: Replik einer Haarnadel nach einem Originalfund aus Silchester (England), 1. bis 2. Jh. n. Chr.

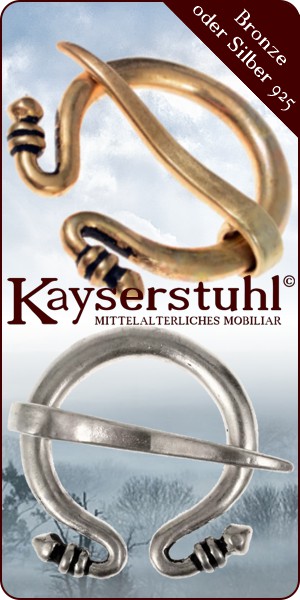

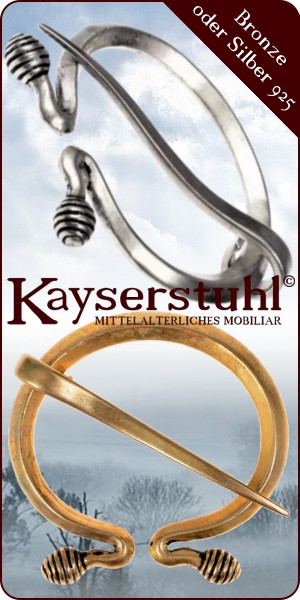

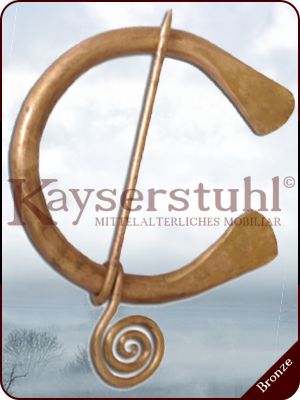

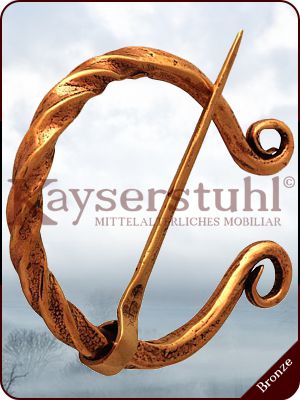

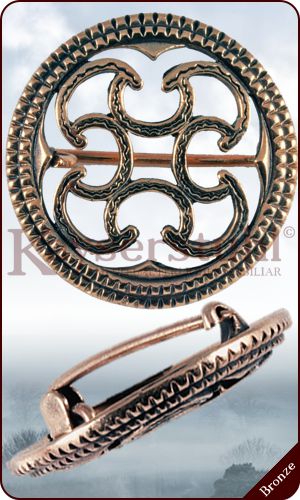

Omegafibeln/Ringfibeln (Fibulae)

Eine Omegafibel ist eine bronzene, später auch eiserne Gewandspange zum Zusammenhalten der Kleidung, mit einem omegaförmigen Ring, und einer Nadel. Von Spanien verbreitet sich die Omegafibel über Gallien an den Rhein, wo sie häufig in militärischen Kontexten gefunden wird. Die These, sie sei von gallo-iberischen Hilfstruppen an den Rhein gebracht worden, ist unbelegt.

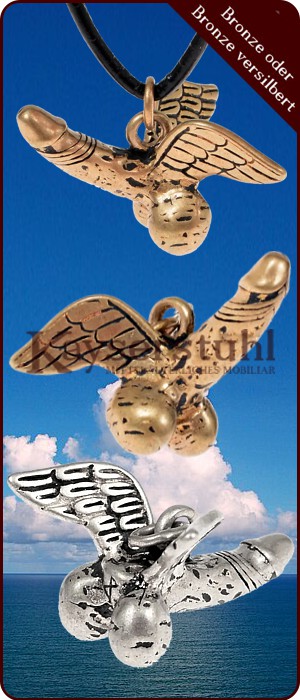

Phallusamulette (Fascina)

Fascinum (Plural: Fascina) bzw. Fascinatio bezeichneten in der römischen Antike ursprünglich „Beschreiung“ und „Behexung“, später die Darstellung eines erigierten Penis als Mittel gegen den Bösen Blick. Dieses Mittel nahm dabei speziell die Form eines meist grotesk vergrößerten erigierten Penis an, das

- als Amulett getragen,

- zusammen mit anderen apotropäischen* Objekten (z. B. Zwergen) in sogenannten Tintinnabula kombiniert wurde, Glöckchenspielen, die als Türklingel dienten

- aufgemalt oder als Basrelief* an Häusern

- eingehauen im Straßenpflaster

gegen das Böse schützte.

In manchen Gebieten Italiens wird auch noch heute ein kleines Hörnchen als Glücksbringer um den Hals getragen, dessen Ursprung auf jene römischen Phallus-Anhänger zurückgeht. Ein obszöner Inhalt war mit den fliegenden Phallus-Anhängern der Römer nicht verbunden, denn in der Antike sah man Sexualität nicht als etwas Sündiges an, sondern ganz im Gegenteil als etwas Positives und Segen spendendes.

* Apotropäisch nennt man Handlungen, die Dämonen austreiben oder Unheil abwenden sollen. Es handelt sich um Maßnahmen im Rahmen eines Abwehrzaubers, mit denen schädigender Zauber ferngehalten oder unwirksam gemacht werden soll.

* Ein sogenanntes Basrelief ist ein relativ flach gearbeitetes Relief

Bild rechts: Römisches Fascinum (in diesem Fall Keramik) Originalfund

Romano-Briten

Der Begriff Romano-Briten beschreibt die romanisierte Kultur in Britannien und der Herrschaft des Römischen Reichs, als römische und christliche Kultur umfassend in das Leben der einheimischen keltisch sprechenden Bevölkerung Britanniens eingedrungen waren. Das Christentum kam im 3. Jahrhundert nach Britannien. |

|

RÖMISCHE BÜGELFIBELN

Römische Aucissafibel (BZ/VS) NEU

Römische Kniefibel / Soldatenfibel (BZ/VS) NEU

Germanische Rollenkappen-Fibel (BZ/VS) NEU

German. Armbrustfibel "Gommern" (BZ/VS) NEU

German. Armbrustfibel "Almgren 161" (BZ/VS) NEU

Große kräftig prof. germ. Bügelfibel (BZ/VS) NEU

Kräftig profilierte Bügelfibel (BZ/VS)

Römische Zwiebelknopffibel 2./3. Jh. (BZ)

Römische Zwiebelknopf-Fibel 4./5. Jh. (BZ/VS)

Römische Zwiebelknopf-Fibel in zwei Größen (BZ)

Norisch-Pannonische Fibel (BZ, VS)

Anglo-Römische Bügelfibel (ME)

BZ = Bronze, VS = Bronze echt versilbert

ME = Messing

RÖMISCHE OMEGAFIBELN

Kleine römische Omegafibel (BZ/VS) NEU

Mittlere römische Omegafibel (BZ/VS) NEU

Große römische Omegafibel (ME)

Omegafibel aus Bronze (BZ)

Fibula/Ringfibel (BZ)

BZ = Bronze, VS = Bronze echt versilbert

ME = Messing

RÖMISCHE SCHMUCKFIBELN

Römische Vogelfibel (BZ/VS) NEU

Römische Pelta-Fibel (BZ/VS) NEU

Romano-Britannische Trompeten-Fibel (BZ/VS) NEU

Gallo-Römische Fibel (BZ/VS) NEU

Römische Pferdekopf-Fibel (BZ/VS) NEU

Römische Swastika-Fibel (BZ/VS) NEU

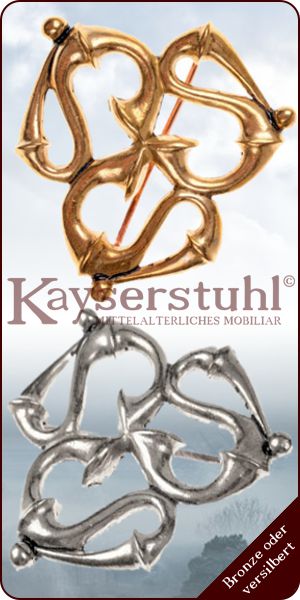

Römische Triquetra-Fibel (BZ/VS)

Pannonische Zikaden-Fibel (BZ/VS)

Dragonesque-Fibel (BZ/VS)

Gladiatorenfibel, 2-3. Jh. (BZ)

Römische Satyr-Fibel, 1-2. Jh. (BZ)

Römische Fibel, 3-4. Jh (BZ)

Fibel/Brosche "Römische Sonne" (BZ)

BZ = Bronze, VS = Bronze echt versilbert

RÖMISCHE ANHÄNGER & AMULETTE

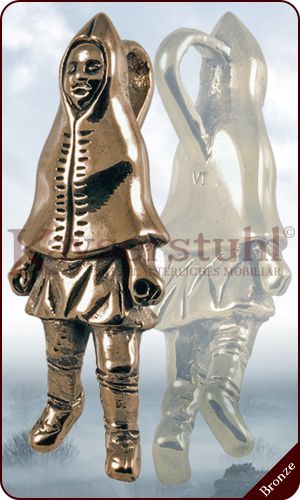

Gallorömisches Treverermännchen (BZ)

Römischer Bronzekamm, 1-2. Jh. (BZ)

Römisches Lunula-Amulett 2-4. Jh. (BZ)

Anhänger "Dragonésque" (BZ)

Germanische Berlocke (BZ, VS)

BZ = Bronze, VS = Bronze echt versilbert

SI = 925er Silber, ME = Messing

RÖMISCHE PHALLUSAMULETTE

Römisches Fascinum "Suffolk" (BZ/VS) NEU

Römisches Fascinum "geflügelt" (BZ/VS) NEU

Römisches Phallusamulett, 2-3. Jh. (KN)

Römisches Phallusamulett, 2-4. Jh. (BZ)

Römisches Fascinum "Kalkriese" (ZK)

BZ = Bronze, VS = Bronze echt versilbert

KN = Echter Knochen

ZK = Zamakguß (silbern oder bronzefarben)

RÖMISCHE HAARNADELN

Römische Haarnadel (BZ/VS)

Römische Haarnadel (KN)

Einfache Haarnadel (KN)

Haarnadel "Sonne" (KN)

Haarnadel "Fisch" (KN)

BZ = Bronze, VS = Bronze echt versilbert

KN = Echter Knochen

RÖMISCHE GEWANDSCHLIEßEN

Römische Gewandschließe (BZ) NEU

Gewandschließe "Römische Sonne" (BZ)

BZ = Bronze, VS = Bronze echt versilbert

KELTISCHE SPIEGEL

Keltischer Spiegel "Trelan Bahow", klein (BZ)

Keltischer Spiegel,mittel (BZ)

Bild oben: Römische Omegafibel (Original)

|

|

|

|

|

|

|

| |

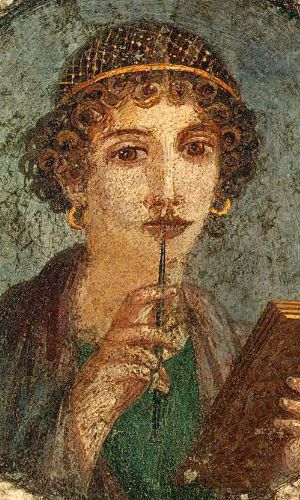

Römischer Schmuck

Die erste nennenswerte Schmuckproduktion tauchte bei den Römern erst im 1. Jh. v. Chr. auf. Bis zu diesem Zeitpunkt behalf man sich mit Handelsware und Kriegsbeute. Die Kreationen waren zwar nicht besonders kunstvoll, jedoch betont farbig gehalten.

Gold war das beliebteste Schmuckmetall. Man trug es an Armen, Fingern, am Hals, an Ohren, ja sogar in Haar und an den Hüften. Nur die Beine blieben meist unberührt, da Beinschmuck das Flair der Prostitution hatte.Römischer Frauenschmuck

Die reiche Römerin dekorierte sich somit mit anuli (Ringen), inaures (auch pendentes; Ohrringe), armillae (Armreifen), spinthera (Oberarmreifen), monilia (Halsketten) sowie vittae (golddurchwirkte Haarbänder), reticula (güldene Haarnetze) und fibulae (Fibeln) in allen Formen und Macharten.

Wahrscheinlich ausgehend von den Siegelringen der Männer verbreitete sich rasch die Sitte Metallschmuck mit Edelsteinen zu verzieren. Den Gipfel des Luxus bildeten hierbei gravierte Steine. Von den Römerinnen wurden an Edelsteinen vor allem Saphire, Smaragde, Aquamarine und Topase bevorzugt. Diamanten wurden geschliffen und ungeschliffen getragen. Auch Opale, Berylle, Jaspise, Onyxe, Granate und Rubine genossen ein hohes Ansehen.

Am begehrtesten waren jedoch Perlen. Die Perle gelangte erst sehr spät in die Kulturen des Mittelmeerraumes (sieht man von Ägypten an der Quelle ab). In Griechenland waren sie nahezu unbekannt und erst durch die Eroberungen Alexanders der Große trat das kleine runde Schmuckstück seinen Siegeszug an.

Am beliebtesten war die weisse Perle in einer etwas länglichen Form. Manch reiche Römerin liess sich ihren Ohrschmuck mit Geräuschgarantie herstellen. Die Perlen klapperten beim Gehen aneinander und sorgten offensichtlich für ein gewisses "Lustgefühl." Die Sucht nach Perlen machte auch vor den unteren Bevölkerungsschichten nicht halt, doch mussten weniger betuchte Bürgerinnen sich mit Glasperlen oder raffinierten Perlmuttimitationen behelfen. |

|

Bild oben: Frau mit Haarnetz, Wachstablett und Stylus (sogenannte "Sappho"), Pompeii |

|

|

|

|

|

|

| |

Perlenschmuck - Luxus und Dekadenz

Den absoluten Spitzenreiter in Sachen Juwelenluxus nahm Lollia Paulina, die Exfrau von Kaiser Gaius ein, die bei einem minder wichtigem Bankett an ihrem Körper einen Perlen- und Smaragdbesetztes Gewand samt sonstigem Schmuck im Wert von 40 Millionen Sesterzen trug und zum Beweis der Summe die Rechnungen der Schmuckhändler herumreichen liess. Nur eine Frau der Antike besass mehr und wertvollere Perlen: Kleopatra. Sie war es auch, die in einer Wette mit ihrem Geliebten Marcus Antonius 10 Millionen in Essig auflöste. Beide wollten sich in Verschwendung übertrumpfen und Kleopatra gewann dies durch das Auflösen einer von zwei bekannten Riesenperlen in Essig. Antonius gab sich geschlagen und verhinderte die Vernichtung der anderen. Wie Antonius war auch Caesar von Perlen begeistert (und natürlich den Reiz, den sie auf Frauen hatten). Er zahlte für eine einzelne - mit Sicherheit grosse und makellose - Perle 6 Millionen Sesterzen und schenkte sie Servilia, der Mutter des Brutus. Da Schmuckstücke am Körper verpönt waren, griffen manche Reiche zur Verzierung ihrer Schuhe. Diese wurden dann mit Perlenstickereien verziert. Einer der grössten Perlenverbraucher war hingegen Kaiser Nero, der sie allerdings nicht in Essig konsumierte sondern in alle möglichen Gebrauchsgegenstände verwandeln liess. Sein Szepter, sein Reisebett, ja sogar einfache Theaterrequisiten bei Hofe wurden mit Massen von Perlen verziert. Da ihm bekannt war, dass die Sucht nach Perlen alle Bevölkerungsschichten erfasst hatte, liess er bei besonderen Anlässen nicht nur Streumünzen, sondern auch Perlen unter das Volk werfen.

Bild rechts: Ein paar Ohrringe; Gold, Beryl und Granat; 50-100 n. Chr. |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

Römischer Männerschmuck

Die römischen Männer trugen keinen auffallenden Schmuck am Körper. An Brust und Hals erschienen höchstens militärische Auszeichnungen, die man sich allerdings bei der Armee verdienen musste und somit keinen Raum für Luxus boten, da sie einigermassen normiert waren.

Lediglich Ringe an den Fingern waren bei Männern weit verbreitet. Sie dienten u.a. der Standeskennzeichnung, darüber hinaus aber seit dem Ende der Republik der Zurschaustellung des Reichtums. Ausgehend vom Siegelring erschienen seit dem frühen 3.Jh.v.Chr. Ringe als Statussymbol. Später bürgerte sich das Tragen mehrerer Ringe ein. Darüber hinaus begannen einige reiche Zeitgenossen, sich eine Daktyliothek (Ringsammlung) zuzulegen. Zum ersten Mal erwähnt wurde eine solche 56 v.Chr. In der Kaiserzeit explodierte die Zahl der Sammlungen förmlich. Sie waren ein beliebtes Thema bei Gastmählern, wo der Gastgeber die Stücke herumreichen liess und man lebhaft darüber diskutieren konnte.

Für Einwohner, die aus fernen Gegenden des Reiches oder darüber hinaus stammten, galt die Schmuckbeschränkung nicht. Sie führten oft die diesbezüglichen Traditionen ihrer Heimat fort. Das Ganze änderte sich erst in der Spätantike, wo beinahe an allem Edelsteine, Gold- und Silberschmiedekunst angebracht wurde. |

|

Bild oben: Römischer Männerring |

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Königszeit: 753 v. Chr. bis 509 v. Chr.

Die römische Königszeit war die erste Phase der Geschichte der Stadt Rom in der Antike und erstreckte sich nach der traditionellen Chronologie über den Zeitraum von 753 v. Chr. bis 510 v. Chr.Die Darstellungen, die sich bei antiken Historikern über diese Zeit finden, gelten in der modernen Wissenschaft überwiegend als Legenden. Wahrscheinlich wurden die sieben Hügel Roms etwa seit dem 10. Jahrhundert v. Chr. von Latinern und Sabinern besiedelt; nach 600 v. Chr. geriet das Gebiet dann in den Machtbereich der Etrusker, die die Dörfer zu einer Stadt zusammenfassten und ein Königtum errichteten.

Historiker haben auf Grundlage der Archäologie und der überlieferten Institutionen die Geschichte der Stadt in der Königszeit so rekonstruiert: Wohl zwischen dem Ende des 7. und der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. (aufgrund der mangelhaften Quellenlage schwanken die Angaben in der modernen Literatur erheblich) besetzten die Etrusker die Dörfer. Der neugegründeten Stadt gaben sie den Namen Roma, nach dem etruskischen Geschlecht der Ruma.

Römische Republik: 509 v. Chr. bis 27 v. Chr.

Als Römische Republik bezeichnet man die Verfassungsform des Römischen Reiches in der Zeit zwischen dem Ende der Königsherrschaft und der Einrichtung des Prinzipats 27 v. Chr. durch den Machtverzicht des römischen Senats, mit der die Epoche der römischen Kaiserzeit beginnt.

Bild rechts: Römische Ohrringe |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Kaiserzeit: 27 v. Chr. bis 284/285

Die Römische Kaiserzeit bildet einen Epochenabschnitt der klassischen Antike, zwischen der späten Römischen Republik und der Spätantike. In der Archäologie, vor allem in der Ur- und Frühgeschichte, wird traditionell ein Abschnitt (circa 1 bis 375 n. Chr.) der Frühgeschichte der an das Imperium Romanum angrenzenden Gebiete Europas als Römische Kaiserzeit bezeichnet. 375 gilt dabei herkömmlicherweise als Beginn der Völkerwanderungszeit.

Augustus legte im Januar 27 v. Chr. seine im Bürgerkrieg errungene Alleinherrschaft vorgeblich nieder, doch ließ er sich dafür die Amtsvollmachten eines Volkstribunen und Oberbefehlshabers über die Legionen der Grenzprovinzen verleihen und periodisch erneuern, was künftig die formale Basis des Kaisertums war.

Ein noch negativeres Bild zeichnen die Geschichtsschreiber vom dritten Kaiser Caligula (37–41), auf dem nach Tiberius’ Tod große Hoffnungen ruhten, der aber, möglicherweise wegen seiner demonstrativen Hinwendung zum orientalischen Königtum, nach seiner Ermordung der Auslöschung des Andenkens verfiel und in der Historiographie als psychisch gestörter Sadist dargestellt wird.

Die Flavier

Vespasian (69–79) wird in der Historiographie als das völlige Gegenbild Neros dargestellt: Er war bodenständig, humorvoll und galt als gerechter Herrscher. In seiner Regierungszeit wurde der schon unter Nero ausgebrochene Aufstand in Judäa im Jahr 70 blutig niedergeworfen. Auch gegen die Germanen ging Vespasian hart vor, sicherte die Grenzen am Rhein sowie im Osten gegen die Parther, reorganisierte das Heer und sanierte die Finanzen. Und obwohl er gute Beziehungen zum Senat pflegte, zog er immer mehr Befugnisse an sich, ohne aber die Fassade der „republikanischen Ordnung“ niederzureißen. Die durch Herkunft mangelnde Legitimation der Flavier sollte durch öffentliche Bauten wie das Kolosseum und den Titusbogen hergestellt werden.

Nach seinem Tod regierten seine Söhne Titus (79–81) und Domitian (81–96) insgesamt erfolgreich. Titus’ Regierungszeit wurde vom Ausbruch des Vesuv und dem Ausbruch einer Seuche überschattet. Seine rasch eingeleiteten Hilfsmaßnahmen und seine Großzügigkeit sorgten jedoch dafür, dass sein Name in guter Erinnerung blieb. 81 verstarb Titus, und sein ehrgeiziger und teils zu Grausamkeit neigender Bruder Domitian bestieg den Thron. |

|

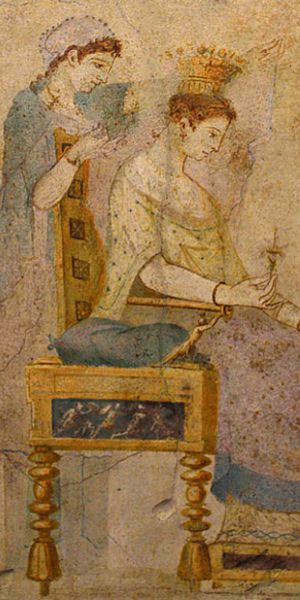

Bild oben "Die Toilette der Aphrodite", Fresco aus dem Cubiculum B der Villa Farnesina, 1. Jh. n. Chr. (Rom, Römisches Nationalmuseum) |

|

|

|

|

|

|

| |

Adoptivkaiser

Mit Domitian lässt man oft die Frühe Kaiserzeit enden und die Hohe Kaiserzeit beginnen. Es folgten nun die so genannten Adoptivkaiser, die den angeblich „Besten auswählten“ – was freilich mehr den Umständen Rechnung trug, dass sie keine Söhne hatten.

Trajan, der bemüht war, sich deutlich von Domitian abzusetzen, obwohl er den Flaviern loyal gedient hatte und faktisch in vielem an diese anknüpfte, unterwarf Dakien und zeitweilig auch weite Teile des Partherreichs.

Sein Nachfolger Hadrian (117–138), der angeblich von Trajan auf dem Totenbett als Nachfolger bestimmt worden war, sah die Ressourcen Roms deutlich überstrapaziert und gab daher die bedrohten Eroberungen im Osten wieder auf. Doch entfaltete sich unter seiner Herrschaft eine gewisse kulturelle Blüte.

Hadrians defensive Politik wurde von seinem Nachfolger Antoninus Pius (138–161) fortgesetzt, dessen Regierung als Friedenszeit in Erinnerung blieb. Diese Ruhe endete unter Mark Aurel (161–180).

Seine Entscheidung, seinen leiblichen Sohn Commodus (180–192) zum Nachfolger zu machen, setzte der Epoche des Adoptivkaiser-tums ein Ende.

Commodus, der Ende 192 einer Verschwörung zum Opfer fiel, werden in Anlehnung an Neros leidenschaftliche Schauspielerei Auftritte als Gladiator und pathologische Züge zugeschrieben (auch Thema im Film "Gladiator" mit Russel Crowe).

Das Reich erlebte unter Mark Aurel auch die Vorwehen der Völkerwanderung, deren Auswirkungen zu den Ursachen für seinen späteren Untergang gehörten. |

|

Bild oben: Denar des Marcus Aurelius, Rom, 168 n. Chr. (Louis Le Grand, eigenes Werk) |

|

|

|

|

| |

Spätantike: 284/285 bis ins 6./7. Jahrhundert

Die vorausgehenden Epochen werden meist in die Frühe (Augustus bis Domitian) und Hohe (Nerva bis Carinus) Kaiserzeit unterteilt. Schließt man die späte Kaiserzeit (bzw. Spätantike) ein, so sind gängige Daten für das Ende der Kaiserzeit in Abgrenzung zum Mittelalter und der byzantinischen Zeit das Jahr 476 (Absetzung des weströmischen Kaisers Romulus Augustulus), 565 (Tod des oströmischen Kaisers Justinian I.) oder das frühe 7. Jahrhundert (Islamische Expansion). Kulturhistorisch wird oft die Schließung der platonischen Akademie durch Justinian I. 529 sowie die im gleichen Jahr erfolgte Gründung des ersten Benediktinerklosters in Monte Cassino als markantes Datum im Übergang von der Antike zum Mittelalter genannt.

Völkerwanderungzeit: 375/376 bis ins 6. Jh.

Als Völkerwanderung wird die Wanderung vor allem germanischer Gruppen in Mittel- und Südeuropa im Zeitraum vom Einbruch der Hunnen nach Europa ca. 375/376 bis zum Einfall der Langobarden in Italien 568 bezeichnet. Die Völkerwanderungszeit bildet für West- und Mitteleuropa sowie den nördlichen Mittelmeerraum ein Bindeglied zwischen klassischer Antike und dem Frühmittelalter.

Siehe dazu auch unser Special "Völkerwanderungszeit" Damit fällt die Völkerwanderungszeit zumindest teilweise in die Zeit des spätrömischen Kaiserreiches.

Bild unten: Goldmedaillon Justinians im Wert von 36 solidi, das mutmaßlich anlässlich des Sieges von 534 „das Heil und den Ruhm der Römer“

|

|

Bild oben: Spätrömischer Goldring mit Granat (4. Jh. n. Chr.), Auktionshaus Christie's |

|

|

|

|

|

|

| |

Römer, Kelten oder was?

Gallorömische und norisch-pannonische Kultur

Völlig anders gestaltet sich die Situation im römischen Einflussbereich. Nach Eroberung des nördlichen Voralpenraums und Galliens durch die Römer unter Caesar (in Gallien) bzw. unter Augustus (in Rätien) lebten zunächst große Teile der keltischen Kultur in Gallien, zu dem das heutige Saarland und die linksrheinischen Gebiete von Rheinland-Pfalz gehörten, und südlich der Donau in den nun römischen Provinzen Rätien, Noricum und Pannonien sowie in einer Übergangszone zwischen römischem und germanischem Einflussbereich, die vom Taunus und der unteren Lahn über das nördliche Hessen bis ins nördliche Bayern reichte, fort. In den von den Römern eroberten Gebieten verschmolzen nach der Zeitenwende mit zunehmender Romanisierung keltische und römische Kulturelemente zur relativ eigenständigen gallorömischen Kultur im Westen und der norisch-pannonischen Kultur im Osten. Einzelne Elemente der keltischen Kultur lebten dort bis in die Spätantike fort.

Bild rechts: Grabstele mit Medaillon und Reliefbüste einer norisch-panonischen keltischen Frau (CSIR II/2, 126) an der Apsis der Filialkirche hl. Jakob der Ältere in Lendorf, 14. Bezirk „Wölfnitz“ der Landeshauptstadt Klagenfurt (Kärnten, Österreich) |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

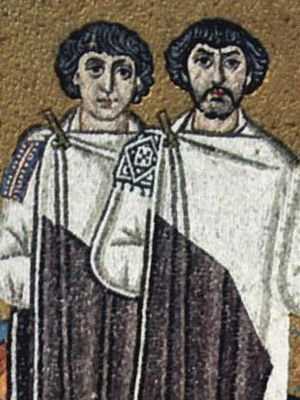

Zwiebelknopffibel

Die Zwiebelknopffibel ist eine Gewandschließe der Spätantike und des Frühmittelalters. Die Form entstand aus dem Vorgängertyp der Scharnierarmfibel in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts.

Zwiebelknopffibeln gehörten sowohl zur spätrömischen Soldaten-tracht wie zur Kleidung spätantiker Beamter. Die Fibel hielt den Mantel zusammen und wurde meist auf der rechten Schulter getragen. Die Fibel war auch ein Standesabzeichen.

Zwiebelknopffibeln wurden aus unterschiedlichen Materialien angefertigt. Die meisten Exemplare bestehen aus Messing oder Bronze, davon sind einige vergoldet bzw. mit Niello oder Email verziert. Wenige Exemplare bestehen aus Silber oder Gold, was vermutlich auf Rangunterschiede der Träger zurückzuführen ist.

Bild oben: Seitenansicht einer gallo-romanischen Zwiebelknopffibel, 5. Jh., Fund aus Monceau-le-Neuf dans l'Aisne, heute Exponat im Musée de Laon |

|

Bild oben: Mosaik in San Vitale (Ravenna). Zu beiden Seiten des Kaisers Justinian Beamte in Amtstracht mit Zwiebelknopffibeln. |

|

|

|

|

|

|

| |

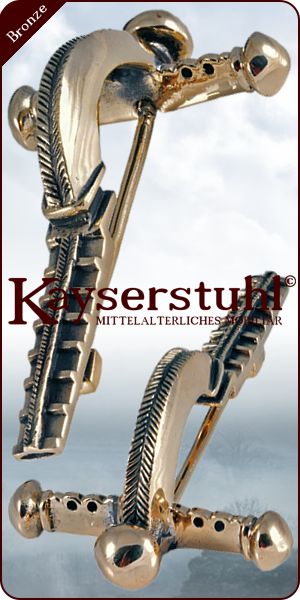

Römische Zwiebelknopffibel (Bronze)

Hervorragend gearbeitete römische Zwiebelkopffibel aus feinster Schmuckbronze, sehr stabil gearbeitet, mit typischem Kerb- und Noppendekor. Das Original stammt aus dem 2./3.Jh. n. Chr.

- Art.nr.: VS-CBR10-BZ

Römische Zwiebelkopffibel 2./3.Jh. n. Chr. (Bronze)

Gesamtlänge: ca. 15 cm

Handgelenkumfang: max. 18 cm

Preis: € 39,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild oben: Römische Zwiebelknopffibel (Bronze), Seitenansicht)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische

Zwiebelknopf-Fibel

Diese detailgetreue Replik einer römischen Zwiebelknopffibel ist nach einem Original gefertigt, das auf das 4. bis 5. Jh. datiert.

Die provinzialrömischen Zwiebelknopffibeln sind die Nachfolger der im 3. Jh. verbreiteten Scharnierarm-Fibeln und eine späte Variante der sog. Armbrustfibel. Römische Zwiebelknopffibeln lassen sich bis zum Ende des 5. Jh. n. Chr. zurückverfolgen.

Die römischen Zwiebelknopffibeln waren während der Spätantike Bestandteil der Soldatentracht und gehörten auch zur Gewandung römischer Beamter. Dieser Fibeltyp wurde nahezu ausschließlich von dieser Personengruppe zum Verschließen des Umhangs getragen und war damit zugleich auch ein Standesabzeichen.

- Art.nr.: PP-07FIZWIEBEL-BZ

Römische Zwiebelknopf-Fibel 4. bis 5. Jh.

Material: Bronze (nickelfrei)

Maße: 7,5 x 4,5 x 2,5 cm

Preis: € 39,90*

- Art.nr.: PP-07FIZWIEBEL-VS

Römische Zwiebelknopf-Fibel 4. bis 5. Jh.

Material: Bronze echt versilbert

Maße: 7,5 x 4,5 x 2,5 cm

Preis: € 47,90

- Art.nr.: PP-07FIZWIEBEL-SI

Römische Zwiebelknopf-Fibel 4. bis 5. Jh.

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 7,5 x 4,5 x 2,5 cm

Preis: € 274,90

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild oben: Kreuzförmige Fibel aus Gold mit graviertem Dekor Diese Goldfibel weist ein sehr seltenes Dekor auf, das aus einem Fries und drei kleinen Figurenbüsten in Medaillons besteht. Paris, Seinebett, linkes Ufer Gallo-römische Zeit, 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts ( Musée Carnavalet, Paris)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische

Zwiebelknopf-Fibel aus Bronze in zwei Größen

Günstige, aber schöne und schwere Replik einer römischen Bügelfibel aus Bronze, in zwei Größen erhältlich.

- Art.nr.: FD-FB66

Römische Zwiebelknopf-Fibel aus Bronze, klein

Maße:

ca. 4,6 x 3,0 x 1,5 cm (bxh)

Gewicht: 13,7 g

Preis: € 19,90*

- Art.nr.: FD-FB66#2

Römische Zwiebelknopf-Fibel aus Bronze, groß

Maße:

ca. 7,5 x 4,0 x 2,0 cm (bxh)

Gewicht: 34,3 g

Preis: € 23,90

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild oben: Kleine Version unserer Zweiknopf-Fibel (FD-FB66) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

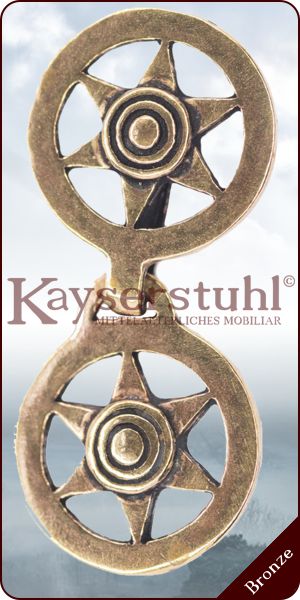

Norisch-Pannonische Doppelknopffibel

Hochwertige und sehr detaillierte Nachbildung einer sogenannten Zweiknopffibel oder Doppelknopffibel (Typ Almgren 237, Variante C) nach historischem Vorbild aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Die Zweiknopffibel ist stilprägend für die Gewandung im Noricum und in Pannonien, einem Gebiet zwischen den Alpen und der Donau (heute geographisch Österreich, das westliche Ungarn, Slowenien und Kroatien). Fibeln dieser Art wurden in der Regel paarweise an den Schultern zum Verschluss des Peplos getragen. Einzelfibeln finden sich aber auch als Funde in böhmischen Männergräbern. Die Doppelknopf-Fibel bzw. Zweiknopf-Fibel entwickelte sich aus den Fibeltypen der keltischen Spätlatènezeit im 1. und 2. Jh. in den römischen Provinzen Noricum und Pannonien, wobei namengebend für diese Fibel die beiden knopfartigen Verdickungen auf dem Bügel sind.

- Art.nr.: PP-07FINOPA-BZ

Norisch-Pannonische Doppelknopffibel

Material: Bronze (nickelfrei)

Maße: 9 x 2,5 x 2 cm

Preis: € 34,90*

- Art.nr.: PP-07FINOPA-VS

Norisch-Pannonische Doppelknopffibel

Material: Bronze, echt versilbert

Maße: 9 x 2,5 x 2 cm

Preis: € 41,90*

- Art.nr.: PP-07FINOPA-SI

Norisch-Pannonische Doppelknopffibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 9 x 2,5 x 2 cm

Preis: € 204,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild oben: Norisch-Pannonische Zweiknopffibel (Originalfund) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Kräftig profilierte germanische

Bügelfibel

Detaillierte Nachbildung einer im archäologischen Jargon "kräftig profilierten" Bügelfibel nach einem germanischen Fund aus der römischen Kaiserzeit des 1. bis 2. Jahrhunderts nach Christus.

Fibeln dieses Typs waren während der römischen Kaiserzeit besonders in den ostgermanischen Provinzen sowie im freien Germanien verbreitet. Als Teil römisch-germanischer Frauen-trachten dienten sie zur Befestigung des Peplos an den Schultern.

Die kräftig profilierte Fibel ist eine römisch-germanische Ausprägung der Armbrustfibel und durch einen verhältnismäßig kurzen, stark verbreiterten, gekrümmten Kopf gekennzeichnet, unter dem sich üblicherweise eine Stützplatte befindet, welche die Spiralrolle hält. Sie ist üblicherweise zwischen 4 und 7 cm groß. Bei den späteren Formen der kräftig profilierten Fibeln kann die Stützplatte der Spiralrolle auch gänzlich zugedeckt sein.

Diese Fibel war während der Römerzeit ein weitverbreiteter Fibel-Typ im ostgermanischen Raum, sie kommt aber auch in Nord-deutschland, Oberitalien und den Ostalpen vor und war auch in den Donauprovinzen stark verbreitet. Der Typus der kräftig profilierten Fibel ist sehr langlebig und findet sich in Österreich noch im 4. Jh.

- Art.nr.: PP-07FIKRPO-BZ

Kräftig profilierte germanische Bügelfibel

Material: Bronze (nickelfrei)

Maße: 3,5 x 1,5 x 1,5 cm

Preis: € 13,90*

- Art.nr.: PP-07FIKRPO-VS

Kräftig profilierte germanische Bügelfibel

Material: Bronze (nickelfrei), echt versilbert

Maße: 3,5 x 1,5 x 1,5 cm

Preis: € 16,90*

- Art.nr.: PP-07FIKRPO-SI

Kräftig profilierte germanische Bügelfibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 3,5 x 1,5 x 1,5 cm

Preis: € 54,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

Bild oben: Fund einer antiken Fibel |

|

|

|

|

|

|

| |

Große kräftig profilierte germanische

Bügelfibel

Detaillierte Nachbildung einer im archäologischen Jargon "kräftig profilierten" Bügelfibel nach einem germanischen Fund aus der römischen Kaiserzeit des 1. bis 2. Jahrhunderts nach Christus.

Fibeln vom Typ der kräftig profilierten Fibel waren während der gesamten römischen Kaiserzeit besonders in den ostgermanischen Provinzen des römischen Reiches sowie im freien Germanien verbreitet. Das historische Vorbild für diese römische Fibel-Replik stammt aus einer privaten Sammlung und kommt vermutlich aus den römischen Balkan-Provinzen, da sie starke Ähnlichkeit mit Fibelfunden aus Viminacium, dem Hauptlager der römischen Legio VII Claudia auf der Balkanhalbinsel aufweist.

- Art.nr.: PP-07PROFILGR-BZ

Große kräftig profilierte germanische Bügelfibel

Material: Bronze

Maße: 7 x 2,6 x 2,3 cm

Preis: € 31,90*

- Art.nr.: PP-07PROFILGR-VS

Große kräftig profilierte germanische Bügelfibel

Material: Bronze, echt versilbert

Maße: 7 x 2,6 x 2,3 cm

Preis: € 37,90*

- Art.nr.: PP-07PROFILGR-SI

Große kräftig profilierte germanische Bügelfibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 7 x 2,6 x 2,3 cm

Preis: € 169,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Germanische Rollenkappen-Fibel

Das historische Vorbild für diese germanische Fibel-Replik ist eine silberne Rollenkappen-Fibel aus dem Grabinventar einer Kriegerbestattung im langobardischen Brandgräberfeld von Putensen bei Hamburg aus Grab 150, die auf etwa 50 n. Chr. datiert und als Fibel vom Typ II nach Almgren angesprochen wird.

Die Fibel gehörte einem etwa 30 Jahre alten germanischen Krieger, der mit mehreren Waffen, zahlreichen Grabbeigaben und acht Fibeln eine ungewöhnlich reiche Grabausstattung erhalten hatte, die auf seinen hohen Rang hinweist. Die Besitztümer belegen Kontakte zum römischen Reich, was wahrscheinlich macht, dass der Bestattete einst als Offizier im römischen Heer gedient hatte.

- Art.nr.: PP-07FIROLLEN-BZ

Germanische Rollenkappen-Fibel

Material: Bronze (nickelfrei)

Maße: 6 x 3,5 x 3 cm

Preis: € 34,90*

- Art.nr.: PP-07FIROLLEN-VS

Germanische Rollenkappen-Fibel

Material: Bronze echt versilbert

Maße: 6 x 3,5 x 3 cm

Preis: € 41,90*

- Art.nr.: PP-07FIROLLEN-SI

Germanische Rollenkappen-Fibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 6 x 3,5 x 3 cm

Preis: € 219,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

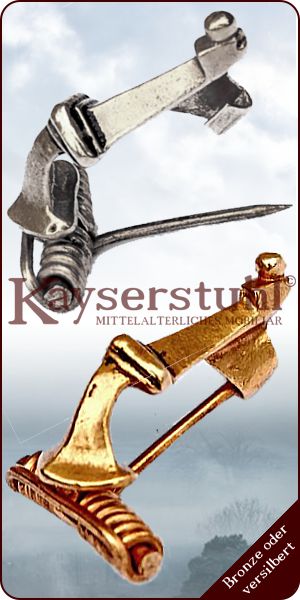

German. Armbrustfibel "Gommern"

Im Fürstengrab von Gommern wurden neben zwei goldenen Armbrustfibeln auch eine solche aus massivem Silber gefunden, die einst einem hochgestellten germanischen Fürsten gehörte.

Die Armbrustfibel aus dem Fürstengrab von Gommern ist heute im Besitz des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle und eignete sich zum Schließen eines Umhangs. Die kostbaren Grabbeigaben spiegeln das Leben eines hochgestellten Germanen wider, der gegen 300 n. Chr. weitreichende Verbindungen zum römischen Imperium und nach Skandinavien pflegte. Die Exponate aus dem Fürstengrab von Gommern sind im Besitz des sachsen-anhaltinischen Landesmuseums für Vorgeschichte.

Die Armbrustfibel kommt über die Jahrhunderte in unterschied-lichen Varianten vor. Sie entwickelte sich gegen Ende der Hallstattzeit und verbreitete sich in der Latènezeit in vielen Regionen Mitteleuropas. Vom 1. bis zum 3. Jh. n. Chr. verbreitete sich die Armbrustfibel des römischen Typus mit der Dominanz der römischen Legionen entlang des Rheins und war bald auch im freien Germanien anzutreffen.

- Art.nr.: PP-07FIGOMMERN-BZ

Germanische Armbrustfibel "Gommern"

Material: Bronze (nickelfrei)

Maße: 7 x 5 x 2,5 cm

Preis: € 26,90*

- Art.nr.: PP-07FIGOMMERN-VS

Germanische Armbrustfibel "Gommern"

Material: Bronze echt versilbert

Maße: 7 x 5 x 2,5 cm

Preis: € 35,90*

- Art.nr.: PP-07FIGOMMERN-SI

Germanische Armbrustfibel "Gommern"

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 7 x 5 x 2,5 cm

Preis: € 144,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

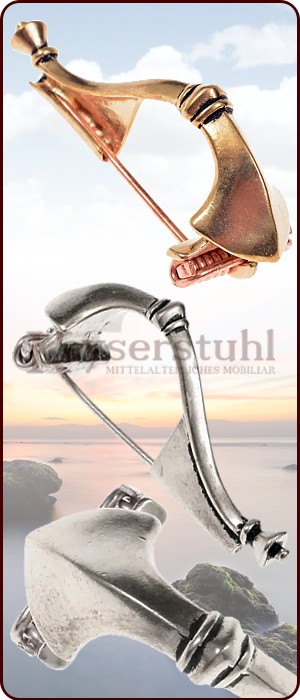

Germanische Armbrustfibel "Almgren 164"

Die Fibel wurde in einem Frauengrab in einem ostpreußischen Gräberfeld gefunden und diente dazu, den Peplos der Frau auf den Schultern zu schließen.

Die Armbrustfibel mit umgeschlagenem Fuß entwickelte sich im Verlauf der Spätantike, bzw. zu Beginn der Völkerwanderungszeit gegen ca. 200 - 450 Chr. und war besonders bei germanischen Völkerschaften verbreitet. Dieser Typ Armbrustfibel wird als Fibeltyp 161 nach Almgren bezeichnet. Sie ist eine in dieser Zeit typische Mischform aus den sog. Fibeln mit umgeschlagenem Fuß der Latenezeit und den späteren römischen Armbrustfibeln.

- Art.nr.: PP-07FIARMBRUST-BZ

Germanische Armbrustfibel "Almgren 164"

Material: Bronze (nickelfrei)

Maße: 5 x 2,5 x 1,5 cm

Preis: € 15,90*

- Art.nr.: PP-07FIARMBRUST-VS

Germanische Armbrustfibel "Almgren 164"

Material: Bronze echt versilbert

Maße: 5 x 2,5 x 1,5 cm

Preis: € 19,90*

- Art.nr.: PP-07FIARMBRUST-SI

Germanische Armbrustfibel "Almgren 164"

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 5 x 2,5 x 1,5 cm

Preis: € 69,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Aucissafibel

Die Aucissafibel ist die typische römische Soldatenfibel des 1. Jahrhunderts. Dieser römische Fibel-Typus ist bekannt als Aucissa-Fibel, die zur Zeit des Kaisers Augustus bis zur Hälfte des 1. Jahrhunderts in Massen als Gewandspange für die Legionäre hergestellt wurde. Die Aucissa-Fibel hielt mit ihrem hohen Bügel ursprünglich den schweren, grob gewebten Stoff des römischen Militärmantels auf der rechten Schulter zusammen. Später wurden Aucissa-Fibeln jedoch auch von der Zivilbevölkerung getragen.

Der Namen der Aucissafibel stammt daher, da auf diesen in Massen für die römischen Legionäre gefertigten Gewandspangen oft der Herstellername AVCISSA eingestempelt war. Andere Fibeln desselben Typus trugen aber auch die Namen CARTILIVS, DVRNACVS und VALER. Dem Archäologen ist diese Gewandspange auch unter der Bezeichnung Typ Almgren 242 geläufig.

- Art.nr.: PP-07FIAUCISSA-BZ

Römische Aucissafibel

Material: Bronze (nickelfrei)

Maße: 5,5 x 2 x 2,7 cm

Preis: € 27,90*

- Art.nr.: PP-07FIAUCISSA-VS

Römische Aucissafibel

Material: Bronze (nickelfrei), echt versilbert

Maße: 5,5 x 2 x 2,7 cm

Preis: € 33,90*

- Art.nr.: PP-07FIAUCISSA-SI

Römische Aucissafibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 5,5 x 2 x 2,7 cm

Preis: € 129,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Kniefibel / Soldatenfibel

Römische Kniefibel nach einem Fund aus dem 3. Jh. n. Chr.

Bei dieser römischen Kniefibel handelt es sich um den Typus mit halbrunder Kopfplatte, die mit einem sogenannten Wolfszahn-muster dekoriert ist. Die Kniefibel wird auch Soldatenfibel genannt, da sie vor allem im Kontext römischer Militärlager auftritt. Kniefibeln waren vom 2. bis ins 4. Jh. n. Chr. im ganzen römischen Reich verbreitet. Sie waren zumeist zwischen 3 und 4 cm groß und kamen häufig in den Kastellen an Donau und Rhein vor, woher der Begriff Soldatenfibeln stammt. Zwar wurden diese Soldatenfibeln in Militärgräbern im gesamten Römischen Reich gefunden, insbesondere in der Region Pannonien (dem heutigen Ungarn), wo dieser Fibeltyp vermutlich im 2. nachchristlichen Jahrhundert auch entstand.

Im Gegensatz zu den zeitgleichen Zwiebelknopffibeln, die in der römischen Armee und im Staatsdienst als Rangsymbol getragen wurden, wurden die Kniefibeln von den einfachen Soldaten getragen. Sie wurden jedoch ebenso von Frauen und Kindern verwendet. Der überwiegende Teil der Kniefibeln war aus Bronze gefertigt und zum Teil auch verzinnt. Die Kniefibel wurde wie andere römische Fibeltypen zur Befestigung von Kleidungsstücken wie Umhängen oder der Toga verwendet.

- Art.nr.: PP-07FIKNEE-BZ

Römische Kniefibel / Soldatenfibel

Material: Bronze (nickelfrei)

Maße: 3.8 x 2 cm

Preis: € 24,90*

- Art.nr.: PP-07FIKNEE-VS

Römische Kniefibel / Soldatenfibel

Material: Bronze (nickelfrei), echt versilbert

Maße: 3.8 x 2 cm

Preis: € 24,90*

- Art.nr.: PP-07FIKNEE-SI

Römische Kniefibel / Soldatenfibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 3.8 x 2 cm

Preis: € 109,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

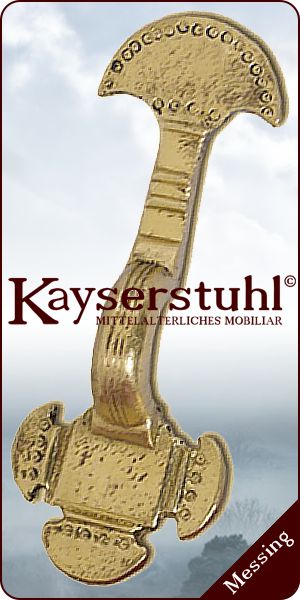

Angelsächsische

Bügelfibel aus Messing

Preisgünstige filigrane Replik einer Bügelfibel aus Messing.

Details:

- Art.nr.: WS-1423093600

Angelsächsische Bügelfibel aus Messing

Material: Messing, Nadel aus Stahl

Durchmesser: 5,5 cm

Preis: € 9,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild oben: Angelsächsische Bügelfibel aus Messing |

|

|

|

| |

|

|

| |

Zurück

zum Seitenanfang |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

Kleine römische Omegafibel

Omegafibel nach einem römischen Fund aus dem 2. bis 3. Jahrhundert n. Chr. Die römisch Omegafibel stammt ursprünglich aus Spanien und verbreitete sich durch die ibero-gallischen Hilfstruppen der Römer bis an den Rhein, wo sie um Christi Geburt vor allem in militärischen Einheiten Verbreitung fand.

Die römischen Omegafibeln waren im Mittel zwischen 2 bis 6 cm groß, wobei die kleinsten Fibeln wohl eher als eine Art Schnalle genutzt wurden. Aus germanischen Gräbern des 2. Jh. sind zum Beispiel Lederpanzer bekannt, die durch seitlich befestigte Omegafibeln geschlossen wurden.

- Art.nr.: PP-07FIOMEGA-S-BZ

Mittlere römische Omegafibel

Material: Bronze

Durchmesser: 3,2 x 3 cm

Preis: € 19,90*

- Art.nr.: PP-07FIOMEGA-S-VS

Mittlere römische Omegafibel

Material: Bronze versilbert

Durchmesser: 3,2 x 3 cm

Preis: € 23,90*

- Art.nr.: PP-07FIOMEGA-S-SI

Mittlere römische Omegafibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Durchmesser: 3,2 x 3 cm

Preis: € 84,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

| |

Mittlere römische Omegafibel

Omegafibel nach einem römischen Fund aus dem 2. bis 3. Jahrhundert n. Chr. Die römisch Omegafibel stammt ursprünglich aus Spanien und verbreitete sich durch die ibero-gallischen Hilfstruppen der Römer bis an den Rhein, wo sie um Christi Geburt vor allem in militärischen Einheiten Verbreitung fand.

Die römischen Omegafibeln waren im Mittel zwischen 2 bis 6 cm groß, wobei die kleinsten Fibeln wohl eher als eine Art Schnalle genutzt wurden. Aus germanischen Gräbern des 2. Jh. sind zum Beispiel Lederpanzer bekannt, die durch seitlich befestigte Omegafibeln geschlossen wurden.

- Art.nr.: PP-07FIOMEGA-M-BZ

Kleine römische Omegafibel

Material: Bronze

Durchmesser: 4,4 x 4,4 cm

Preis: € 26,90*

- Art.nr.: PP-07FIOMEGA-M-VS

Kleine römische Omegafibel

Material: Bronze versilbert

Durchmesser: 4,4 x 4,4 cm

Preis: € 31,90*

- Art.nr.: PP-07FIOMEGA-M-SI

Kleine römische Omegafibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Durchmesser: 4,4 x 4,4 cm

Preis: € 129,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

| |

Große römische Omegafibel aus Messing

Die Omegafibel misst 9 cm im Durchmesser und ist mit charakteristisch ausgeformten Enden versehen, die typisch für die römischen Ringfibeln sind. Dieser römische Schmuck mit dem ausdrucksvollen Schlangenhaupt an den beiden Enden basiert auf einem historischen Vorbild aus dem 2. Jh. n. Chr.

Ringfibeln wie diese blieben von der frühen Kaiserzeit bis ins 4. Jahrhundert fast unverändert.

Mit einem Durchmesser von 9 cm und einer 10 cm langen Nadel ist die römische Ringfibel aus solidem Messingguss stabil genug, um damit einen schweren Wollmantel zu schließen.

- Art.nr.: PP-07FIOMEGA

Große römische Omegafibel

Material: Messing

Durchmesser: 9,0 cm

Preis: € 23,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild links: Ein Originalfund Bild links: Ein Originalfund

|

|

|

|

|

|

|

| |

Fibula (Ringfibel aus Bronze)

Robuste Replik einer römischen Ringfibel aus Bronze.

- Art.nr.: WS-1423091500

Römische Fibula

Material: Bronze

Durchmesser: 4,5 cm

Preis: € 12,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Tordierte Omegafibel aus Bronze

Diese handgeschmiedete, tordierte Omegafibel orientiert sich an historischen Vorbildern aus dem 1. Jh. n. Chr. Viele weitere Fibeln für alle Zeitstellungen findet ihr unter Gewand & Tand / Accessoires.

- Art.nr.: FD-FB3

Tordierte Omegafibel aus Bronze

Maße:

ca. 5,0 cm (d)

Gewicht: 43 g

Preis: je € 24,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

| |

|

|

| |

Zurück

zum Seitenanfang |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Römische Vogelfibel

Die originale Vogelfibel stammt aus dem Bestand eines privaten Kunst-Sammlers aus London und war aus Silberblech gefertigt, wobei der Vogel Flügel und Schwanz mit gepunztem Dekor hatte.

Wie andere römische Vogelfibeln, so hat auch diese Taubenfibel eine kleine Öse am Schwanz, was auf eine Trageweise hindeutet, bei der zwei Fibeln mit einer Zwischenkette verbunden waren.

Römische Tierfibeln in Form von Vögeln, Pferden oder Fischen wurden im römischen Reich vom 1. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. häufig verwendet und hatten wahrscheinlich eine symbolische Bedeutung. Im Verlauf der Jahrhunderte wurden der Taube verschiedene Bedeutungen zugeschrieben. In Bezug zur Sintflut symbolisiert die Taube mit einem Olivenzweig Hoffnung und Frieden. In der orientalischen Mythologie ist sie das Attribut der Fruchtbarkeitsgöttin Ischtar. Auch die griechische Aphrodite und die römische Venus wurden oft von einer Taube begleitet. Und ein Tauben-Paar gilt nicht zuletzt auch als ein Symbol der Liebe.

Die Vogelfibel entspricht nahezu dem historischen Vorbild.

- Art.nr.: PP-07FIROEMBIRD-BZ

Römische Vogelfibel

Material: Bronze

Maße: 4,2 x 1,8 x 1,6 cm

Preis: € 21,90*

- Art.nr.: PP-07FIROEMBIRD-VS

Römische Vogelfibel

Material: Bronze echt versilbert

Maße: 4,2 x 1,8 x 1,6 cm

Preis: € 23,90

- Art.nr.: PP-07FIROEMBIRD-SI

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 4,2 x 1,8 x 1,6 cm

Preis: € 74,90

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Römische Pelta-Fibel

Römische Fibeln vom Typ der Pelta-Fibel waren während der römischen Kaiserzeit besonders in den ostgermanischen Provinzen des römischen Reiches sowie im freien Germanien verbreitet.

Diese Nachbildung ist die authentische Replik einer römischen Pelta-Fibel aus einer Privatsammlung, die aus versilberter Bronze gefertigt war. Insbesondere im militärischen Kontext waren peltaförmige Applikationen und Pelta-Fibeln in der römischen Kaiserzeit sehr beliebt, was viele Funde aus den germanischen Provinzen beweisen. Hier wurden zahlreiche Gürtelbeschläge, Fibeln und Anhänger in Peltaform gefunden. Namengebend für die römische Pelta-Ornamentik ist eine aus dem Griechischen stammende Bezeichnung für einen leichten, halbmondförmigen Schild, der im antiken Griechenland von den sog. Peltasten verwendet wurde.

- Art.nr.: PP-07FIPELTA-BZ

Römische Pelta-Fibel

Material: Bronze

Maße: 3 x 2,5 cm

Preis: € 15,90*

- Art.nr.: PP-07FIPELTA-VS

Römische Pelta-Fibel

Material: Bronze echt versilbert

Maße: 3 x 2,5 cm

Preis: € 19,90

- Art.nr.: PP-07FIPELTA-SI

Römische Pelta-Fibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 3 x 2,5 cm

Preis: € 59,90

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Romano-Britannische Trompeten-Fibel

Diese Fibel wird aufgrund ihrer typischen Formgebung als Trompeten-Fibel oder genauer als Fibel mit Trompeten-Ornamentik bezeichnet und war charakteristisch für die Fibeln der Romano-britannischen Kultur auf den britischen Inseln.

Die Fibel mit Trompeten-Ornamentik entstand aus keltischen Wurzeln gegen Mitte des 2. Jh. zur antoninischen Zeit. Der geschweifte Stil dieser Trompeten-Fibel erinnert entfernt an Signalhörner oder Trompeten und wurde in Britannien ein verbreiteter Schmuckstil, der sich von dort mit den römischen Truppen mit der Zeit im ganzen Imperium verbreitete.

- Art.nr.: PP-07FIROMANOBRIT-BZ

Romano-Britannische Trompeten-Fibel

Material: Bronze

Maße: 4 x 2 cm

Preis: € 14,90*

- Art.nr.: PP-07FIROMANOBRIT-VS

Romano-Britannische Trompeten-Fibel

Material: Bronze echt versilbert

Maße: 4 x 2 cm

Preis: € 17,90

- Art.nr.: PP-07FIROMANOBRIT-SI

Romano-Britannische Trompeten-Fibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 4 x 2 cm

Preis: € 54,90

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Gallo-Römische Fibel

Diese gallo-römische Fibel wurde nach einem Fund aus Südfrank-reich gefertigt, der auf das 1. bis 2. Jh. n. Chr. datiert.

Als Vorbild diente ein gallo-römischer Zaumzeugbeschlag im für diese Epoche typischen Trompetenmotiv mit drei eingerollten, sich gegenüberstehenden Ranken in Form einer Triskele.

Das Motiv der Triskele wurde in der keltischen Kunst häufig verwendet und findet sich auf Schmuckstücken und Beschlägen ebenso wie auf Steinmetzarbeiten, Tapeten und vielen anderen Gegenständen des täglichen Lebens.

- Art.nr.: PP-07GALLOROEM-BZ

Gallo-Römische Fibel

Material: Bronze

Maße:

ca. 6,0 x 6,0 cm (bxhxt)

Preis: € 21,90*

- Art.nr.: PP-07GALLOROEM-VS

Gallo-Römische Fibel

Material: Bronze echt versilbert

Maße:

ca. 6,0 x 6,0 cm (bxhxt)

Preis: je € 26,90*

- Art.nr.: PP-07GALLOROEM-SI

Gallo-Römische Fibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße:

ca. 6,0 x 6,0 cm (bxhxt)

Preis: je € 61,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Pferdekopf-Fibel (Bronze oder versilbert)

Diese römische Fibel mit Pferdeköpfen ist ein typischer Vertreter der Tetraskelion-Fibeln aus der Zeit von 275 bis 350 n. Chr. Der Begriff Tetraskelion bezieht sich dabei auf die vier Arme der Fibel.

Die römischen Pferdekopf-Fibeln waren besonders im Balkanraum bei den Auxiliareinheiten der römischen Kavallerie verbreitet und könnten als militärisches Rangabzeichen gedient haben oder hatten möglicherweise auch eine religiöse Bedeutung im Rahmen eines Pferdekults inne. Fibeln mit Pferdeköpfen in Form eines Tetraskelion waren vom 3. Bis 6. Jh. im gesamten römischen Reich verbreitet und als Soldatenfibel in der römischen Kavallerie bei den östlichen Foederati scheinbar sehr beliebt. Derartige Fibeln stammen ursprünglich aus der Balkangegend, doch ist sie mit über 50 Funden über weite Teile des Donautieflands verbreitet, wobei die meisten Funde aus Nekropolen oder Einzelgräbern stammen.

- Art.nr.: PP-07FITETRA-BZ

Römische Pferdekopf-Fibel

Material: Bronze

Maße:

ca. 6,0 x 6,0 cm (bxhxt)

Preis: € 17,90*

- Art.nr.: PP-07FITETRA-VS

Römische Pferdekopf-Fibel

Material: Bronze echt versilbert

Maße:

ca. 6,0 x 6,0 cm (bxhxt)

Preis: je € 21,90*

- Art.nr.: PP-07FITETRA-SI

Römische Pferdekopf-Fibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße:

ca. 6,0 x 6,0 cm (bxhxt)

Preis: je € 85,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Swastika-Fibel

Diese römische Swastika-Fibel aus dem 3. Jahrhundert wurde nach einem Fund aus Privatbesitz gefertigt und stellt einen recht einzigartigen Subtyp der typischen Hakekreuz-Fibeln römischer Provenienz. Hakenkreuz-Fibeln waren von Britannien bis nach Syrien im gesamten Römischen Reich verbreitet. Diese römische Hakenkreuz-Fibel ist jedoch eher selten und eine Nebenlinie der typischen, römischen Pferdekopffibeln, wobei sich die ursprüngliche Swastika-Form zu einem amorphen Gestalt gewandelt hatte.

In vielen Gebieten des Römischen Reiches finden sich Fibeln mit Darstellungen von Hakenkreuzen. Die Römer nannten das Haken-kreuz crux gammata, da die Haken an ein umgedrehtes griechisches Gamma erinnerten.

- Art.nr.: PP-07SWASTIKA-BZ

Römische Swastika-Fibel

Material: Bronze

Maße:

ca. 4,0 x 4,0 cm (bxh)

Preis: € 21,90*

- Art.nr.: PP-07SWASTIKA-SI

Römische Swastika-Fibel

Material: Bronze echt versilbert

Maße:

ca. 4,0 x 4,0 cm (bxh)

Preis: je € 26,90*

- Art.nr.: PP-07SWASTIKA-SI

Römische Swastika-Fibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße:

ca. 4,0 x 4,0 cm (bxh)

Preis: je € 84,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Triquetra-Fibel

Die römische Triquetra-Fibel ist eine Fibelvariante mit keltischen Wurzeln und bildete sich in Britannien Mitte des 2. Jh. während der römischen Besetzung Englands heraus. Die kelto-romanische Trompeten-Ornamentik wurde zu einem beliebten Schmuckstil, der sich mit den britannischen Legionen im gesamten römischen Imperium verbreitete. Das Original dieser Fibel-Nachbildung wurde in South Shields in England gefunden und befindet sich heute im Museum für Altertumskunde in Newcastle.

- Art.nr.: PP-07FITRIQUETRA-BZ

Römische Triquetra-Fibel

Material: Bronze

Maße:

ca. 6,0 x 6,0 cm (bxhxt)

Preis: € 21,90*

- Art.nr.: PP-07FITRIQUETRA-VS

Römische Triquetra-Fibel

Material: Bronze echt versilbert

Maße:

ca. 6,0 x 6,0 cm (bxhxt)

Preis: je € 26,90*

- Art.nr.: PP-07FITRIQUETRA-SI

Römische Triquetra-Fibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße:

ca. 6,0 x 6,0 cm (bxhxt)

Preis: je € 169,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römisch-Keltische Schmuckfibel "Dragonésque"

Die Dragonesque-Fibel ist eine romano-britische Variante, die sich im 1. Jahrhundert im Anschluß an die römische Eroberung Englands in Britanniens verbreitete. Sie stellt mutmaßich ein Seepferdchen dar und verbindet keltische Grundelemente mit römischen Einflüssen. Fibeln diese Typs waren in im britannischen Raum verbreitet.

- Art.nr.: PP-07FIDRAGON-BZ

Römisch-Keltische Schmuckfibel "Dragonésque"

Material: Bronze

Maße:

ca. 5,5 x 5,0 cm (bxhxt)

Preis: € 17,90*

- Art.nr.: PP-07FIDRAGON-VS

Römisch-Keltische Schmuckfibel "Dragonésque"

Material: Bronze versilbert

Maße:

ca. 5,5 x 5,0 cm (bxhxt)

Preis: € 21,90*

- Art.nr.: PP-07FIDRAGON-SI

Römisch-Keltische Schmuckfibel "Dragonésque"

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße:

ca. 5,5 x 5,0 cm (bxhxt)

Preis: € 139,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild unten: Ein Originalfund

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Pannonische Zikaden-Fibel (Bronze oder versilbert)

Detailgetreue Replik einer römisch-germanischen Zikadenfibel der Völkerwanderungszeit nach einem pannonischen Originalfund aus dem 5. Jh. Auf der Rückseite der Zikadenfibel befindet sich eine zu einer Spiale aufgerollte Nadel, wie es typisch für die römischen und germanischen Zikadenfibeln der Völkerwanderungszeit ist.

Mit der Zikadenfibel wurde das Gewand der römischen oder germanischen Damen geschlossen. Die Fibel wurde dafür paarweise an den Schultern verwendet. Später benutzte man die Zikadenfibel auch als Drittfibel mittig in Brusthöhe zwischen den Fibelpaaren an den Schultern oder auch als Einzelfibel.

Während der Völkerwanderungszeit findet sich die Zikadenfibel besonders in der Tracht von Kindern und jungen Frauen repräsentiert.

Details:

- Art.nr.: PP-07FIZIKADE-BZ

Pannonische Zikaden-Fibel

Material: Bronze

Maße:

ca. 6,0 x 3,0 cm (bxhxt)

Preis: € 21,90*

- Art.nr.: PP-07FIZIKADE-VS

Pannonische Zikaden-Fibel

Material: Bronze versilbert

Maße:

ca. 6,0 x 3,0 cm (bxhxt)

Preis: € 26,90*

- Art.nr.: PP-07FIZIKADE-SI

Pannonische Zikaden-Fibel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße:

ca. 6,0 x 3,0 cm (bxhxt)

Preis: € 129,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Gladiatorenfibel, 2-3. Jh. n. Chr.

Diese Fibel aus hochwertiger Schmuckbronze zeigt einen Gladiator mit erhobenem Schwert und Schild. Das Original stammt aus dem 2. - 3. Jahrh. n. Chr. Der Fundort ist unbestimmt. Die Fibel mißt ca. 2,2 x 3,7 cm und hat einen stabilen Nadelmechanismus.

Die Farbe der Bronze kann abweichen.

Details:

- Art.nr.: VS-RB2-BZ

Römische Gladiatorenfibel, 2-3. Jahrh. n. Chr.

Material: Schmuckbronze

Maße:

ca. 2,2 x 3,7 cm (bxh)

Preis: je € 25,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römischer Bronzekamm, 1-2. Jh. n. Chr.

Wunderschöne Replik eines römischen Bronzekammes aus dem 1-2 Jahrh. mit vierzehn kräftigen Zinken und zwei dreidimensional gearbeiteten Delphinen. Das stabile Replikat enspricht mit ca. 4,5 x 6 cm der Originalgröße und kann auch an einem Lederband getragen werden. Die Farbe der Bronze kann abweichen.

- Art.nr.: VS-RP3-BZ

Römischer Bronzekamm, 1-2. Jahrh. n. Chr.

Material: Schmuckbronze

Maße:

ca. 4,5 x 6 cm (bxh)

Preis: je € 34,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Fibel, 3-4. Jh. n. Chr.

Exaktes Replikat einer römischen Bronzefibel aus dem 3-4. Jahrh. n. Chr. aus feiner Schmuckbronze. Die Fibel hat einen Durchmesser von ca. 3,8 cm und rückseitig einen stabilen Nadelmechanismus.

Die Farbe der Bronze kann abweichen.

- Art.nr.: VS-RB4-BZ

Römische Fibel, 3-4. Jahrh. n. Chr.

Material: Schmuckbronze

Maße:

ca. 3,8 cm (d)

Preis: je € 21,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Satyr-Fibel, 1-2. Jahrh. n. Chr.

Hervorragend gearbeitete Replik einer römischen Fibel bzw. Brosche aus Schmuckbronze oder optional 925er Silber. Das Motiv zeigt den fein gearbeiteten Kopf eines Satyrs der mit Weintrauben und Weinblättern umrankt ist. Die massive Fibel aus dem 1-2. Jhdt. n. Chr ist mit einem massiven Nadelbock ausgestattet.

Die Farbe der Bronze kann abweichen.

- Art.nr.: VS-RB5-BZ

Römische Satyr-Fibel, 1-2. Jahrh. n. Chr.

Material: Schmuckbronze

Maße:

ca. 3,8 cm (d)

Preis: je € 29,90*

- Art.nr.: VS-RB5-SI

Römische Satyr-Fibel, 1-2. Jahrh. n. Chr.

Material: Silber 925

Maße:

ca. 3,8 cm (d)

Preis: je € 89,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Brosche/Fibel "Römische Sonne"

Nachbildung einer römischen Brosche mit einem Sonnensymbol, wie es vielfach auch bei den Germanen zu finden ist.

- Art.nr.: FD-FB44

Brosche/Fibel "Römische Sonne" aus Bronze

Maße:

ca. 3,8 x 3,7 cm (bxh)

Gewicht: 9,3 g

Preis: € 9,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild oben: Brosche Römisches Sonnenrad, Bronze versilbert, 2.-3. Jh. n. Chr |

|

|

|

| |

|

|

| |

Zurück

zum Seitenanfang |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

Das Treverermännchen

Die Statuette des sogenannten Treverermännchens zeigt einen Mann in einer zur römischen Zeit in der Moselregion beliebten Tracht: Über der nur bis zum halben Oberschenkel reichenden Tunika trägt er einen einteiligen Kapuzenmantel, die Paenula. Um die Unterschenkel sind Gamaschen gewickelt. Geschnürte Schuhe komplettieren die Ausstattung.

Die 11,8 cm hohe Original-Statuette besteht aus zwei Teilen: dem Oberkörper mit Kopf und den Beinen mit Tunika, wobei der untere Teil mit Blei gefüllt ist, der Oberkörper mit gebranntem Lehm.

Das Original gehört zur Sammlung der "Gesellschaft für nützliche Forschungen Trier" und wird heute im Rheinischen Landesmuseum Trier aufbewahrt. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Gallorömisches "Treverermännchen", 2-3. Jh. n. Chr.

Ein besonders schöner und einmaliger Anhänger aus Bronze, dem als Vorbild das “Treverermännchen” diente. Dieses berühmte Fundstück, ausgestellt im Rheinischen Landesmuseum Trier, stellt einen gallorömischen Bauern aus Trier dar. Er trägt keine keltischen Hosen aus der Zeit der unabhängigen Bauern mehr, sondern eine Tunika und eine Paenula (Kapuzenmantel). Die Farbe der Bronze kann abweichen.

- Art.nr.: VS-RP4-BZ

Gallorömisches Amulett, 2-3. Jahrh. n. Chr.

Maße:

ca. 1,6 x 4,0 cm (bxh)

Lochdurchmesser: ca. 4,5 mm

Preis: je € 19,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römisches Lunula-Amulett, 2-4. Jahrh. n. Chr.

Diese Amulette sind im Fundgut sehr oft vertreten. Entdeckt wurden sie in fast allen römischen Gräberfeldern und Militärlagern. Sie waren auch unter anderem bei den Wikingern als Glücksbringer beliebt. Dieses Amulett ist ein Symbol der römischen Göttin Luna. Vor allem Frauen und Kinder glaubten, das Amulett wehre Unheil ab. Es ein Symbol der Sinnlichkeit, der Kreativität und der Intuition, diese Interpretation ist überliefert.

Die Farbe der Bronze kann abweichen.

- Art.nr.: VS-RP2-BZ

Römisches Lunula-Amulett, 2-4. Jahrh. n. Chr.

Maße:

ca. 3,1 x 3,5 cm (bxh)

Lochdurchmesser: ca. 2,0 mm

Preis: je € 15,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Sonnenamulett

Reproduktion eines keltischen Sonnenamuletts aus Bronze), das bei Mainz gefunden wurde. Das Original stammt aus der Zeit um 100 v. Chr. Somit ist dies einer der wenigen keltischen Anhänger die realen Fundstücken entsprechen.

- Art.nr.: VS-CP35-BZ

Keltisches Sonnenamulett

Material: Schmuckbronze

Größe: ca. 3,3 x 4,0 cm

Preis: € 14,90*

- Art.nr.: VS-CP35-SI

Keltisches Sonnenamulett

Material: Silber 925

Größe: ca. 3,3 x 4,0 cm

Preis: € 44,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

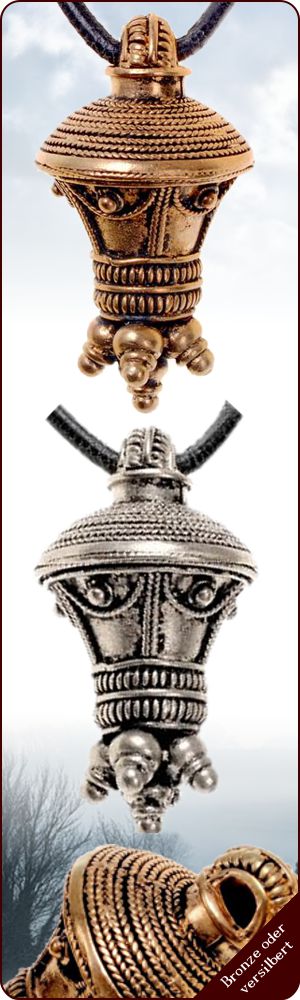

Anhänger "Germanische Berlocke"

Wunderschöner Anhänger nach einem Vorbild aus der römischen Kaiserzeit, basierend auf einem Fund aus Varnhem (Västergötland, Schweden, 100 - 200 n. Chr.). Die Berlocke ist ein typisch germanisches Schmuckstück und wurde von höhergestellten Germaninnen als Schmuck um den Hals getragen.

Berlocken (frz. breloques, Anhängsel) sind kleine Kostbarkeiten oder kleine Schmuckgegenstände aus Metall, Elfenbein, Porzellan, Edelstein oder anderen wertvollen Materialien. Sie wurden zwischen der Zeitenwende und dem Frühmittelalter in Nordeuropa hergestellt. Die älteste Form, die dem 1. Jahrhundert n. Chr. angehört, hat ein einfacheres Dekor und fast kugelrunde Form. Dieser Typ ist in Skandinavien durch Funde nicht belegt. Die etwas jüngere fast flache umgekehrte Birnen- oder Zirbelnussform, und die jüngste, die umgekehrte Birnenform, sind in Skandinavien durch Funde belegt. Sie waren derart gebräuchlich, dass die birnenförmigen Berlocken etwa 60 Prozent aller Anhänger im Fundmaterial der Region ausmachen.

- Art.nr.: PP-0BERLOCKE1-BZ

Anhänger "Germanische Berlocke"

Maße: 4,80 x 2,0 cm

Material: Bronze

Preis: € 19,90*

- Art.nr.: PP-0BERLOCKE1-VS

Anhänger "Germanische Berlocke"

Maße: 4,80 x 2,0 cm

Materiel: Bronze echt versilbert

Preis: € 23,90*

- Art.nr.: PP-0BERLOCKE1-SI

Anhänger "Germanische Berlocke"

Maße: 4,80 x 2,0 cm

Materiel: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Preis: € 129,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild unten: Berlock aus dem kaiserzeitlichen Urnengräberfeld von Darzau (ca. 125 n. Chr.)

|

|

|

|

| |

|

|

| |

Zurück

zum Seitenanfang |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römisches Fascinum "geflügelt"

Das historische Vorbild für diesen Phallus mit Flügeln stammt aus einer Privatauktion und datiert in das erste Jahrhundert nach Christus. Das Fascinum wurden bei den Römern verwendet, um vor Unheil zu bewahren und insbesondere vor dem bösen Blick zu schützen. Daher wurden Phallus-Anhänger oft von römischen Kindern als Schutzamulett getragen und befanden sich sogar an den Pferdegeschirren römischer Offiziere. Viele dieser Phallus-Anhänger wurden an Orten gefunden, an denen es eine römische Militär-präsenz gab. Das Fascinum wurde daher möglicherweise oft auch von römischen Soldaten getragen als Glücksbringer, um den Träger vor Schaden in der Schlacht zu bewahren.

In manchen Gebieten Italiens wird auch noch heute ein kleines Hörnchen als Glücksbringer um den Hals getragen, dessen Ursprung auf jene römischen Phallus-Anhänger zurückgeht. Ein obszöner Inhalt war mit den fliegenden Phallus-Anhängern der Römer nicht verbunden, denn in der Antike sah man Sexualität nicht als etwas Sündiges an, sondern ganz im Gegenteil als etwas Positives und Segen spendendes.

- Art.nr.: PP-0FLYPHAL-BZ

Römisches Fascinum "geflügelt"

Maße: 2,5 x 2,5 x 1,5 cm

Material: Bronze

Preis: € 14,90*

- Art.nr.: PP-0FLYPHAL-VS

Römisches Fascinum "geflügelt"

Maße: 2,5 x 2,5 x 1,5 cm

Materiel: Bronze echt versilbert

Preis: € 17,90*

- Art.nr.: PP-0FLYPHAL-VS

Römisches Fascinum "geflügelt"

Maße: 2,5 x 2,5 x 1,5 cm

Materiel: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Preis: € 59,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

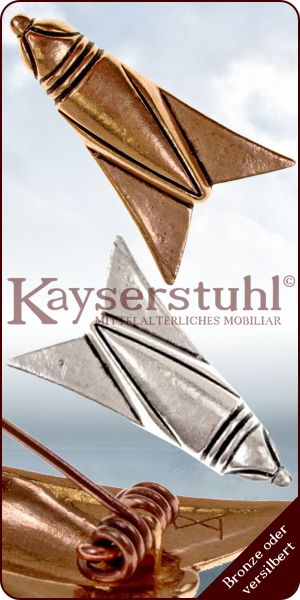

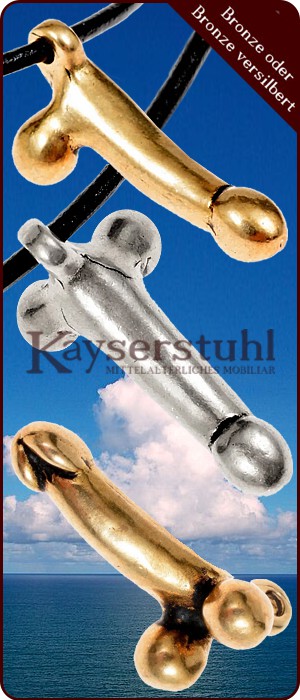

Römisches Fascinum "Suffolk"

Das historische Vorbild für dieses Fascinum stammt aus einem Lesefund aus Suffolk in England und datiert in das erste oder zweite Jahrhundert nach Christus.

Das Fascinum wurden bei den Römern verwendet, um vor Unheil zu bewahren und insbesondere vor dem bösen Blick zu schützen. Daher wurden Phallus-Anhänger oft von römischen Kindern als Schutzamulett getragen und befanden sich sogar an den Pferdegeschirren römischer Offiziere. Viele dieser Phallus-Anhänger wurden an Orten gefunden, an denen es eine römische Militär-präsenz gab. Das Fascinum wurde daher möglicherweise oft auch von römischen Soldaten getragen als Glücksbringer, um den Träger vor Schaden in der Schlacht zu bewahren.

- Art.nr.: PP-0PIMUL-BZ

Römisches Fascinum "Suffolk"

Maße: 2,8 x 1,2 cm

Material: Bronze

Preis: € 7,90*

- Art.nr.: PP-0PIMUL-VS

Römisches Fascinum "Suffolk"

Maße: 2,8 x 1,2 cm

Materiel: Bronze echt versilbert

Preis: € 9,90*

- Art.nr.: PP-0PIMUL-SI

Römisches Fascinum "Suffolk"

Maße: 2,8 x 1,2 cm

Materiel: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Preis: € 39,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

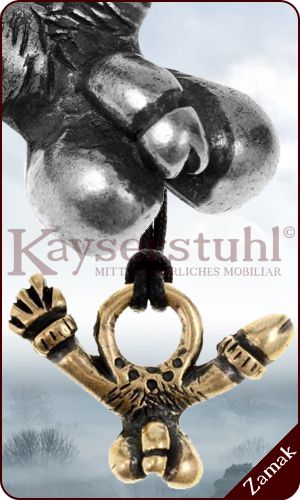

Römisches Fascinum "Kalkriese" aus Zamakguß

Nachbildung eines römischen Penis-Anhängers der wohl einst Bestandteil des Pferdegeschirrs eines römischen Offiziers war, der an der Varus-Schlacht bei Kalkriese teilnahm. Er ist kein sexistisches Symbol.

- Art.nr.: PP-00FASCINUM3-AS

Römisches Fascinum "Kalkriese" aus Zamakguß

Maße:

ca. 5,0 x 3,0 cm (bxh)

Farbe: Altsilber

- Art.nr.: PP-00FASCINUM3-BZ

Römisches Fascinum "Kalkriese" aus Zamakguß

Maße:

ca. 5,0 x 3,0 cm (bxh)

Farbe: Bronze

Preis: je € 5,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römisches Phallusamulett, 1-3. Jh. n. Chr. (Bronze)

Dieses römische Amulett aus feiner Schmuckbronze ist ein exaktes Replikat eines Fundstückes aus dem 1-3 Jahrh. n. Chr. Der Phallus galt als Glücksbringer und wurde auch von Kindern oder als Amulett am Pferdegeschirr getragen. Er galt als Symbol für Wohlstand und Fruchtbarkeit und sollte Unheil abwehren. Er ist kein sexistisches Symbol.

- Art.nr.: VS-RP1-BZ

Römisches Phallusamulett, 1-3. Jh. n. Chr. aus Bronze

Maße:

ca. 3,1 x 3,5 cm (bxh)

Lochdurchmesser: ca. 2,0 mm

Preis: je € 13,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

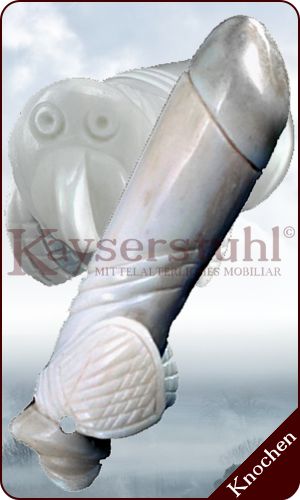

Römisches Phallusamulett, 2-3. Jh. n. Chr. (Knochen)

Exaktes Replikat eines römischen Phallusamulettes aus Rinderknochen aus dem 2-3. Jahrh. n. Chr.

Der Phallus weist ein leicht geometrisches Dekor auf und trägt auf der Rückseite eine stilisierte Vulva-Darstellung. Die Größe entspricht mit ca. 6,5 cm dem Originalfund. Die meisterhafte Schnitzkunst hat eine Bohrung zum Durchziehen eines Lederbandes.

- Art.nr.: VS-RC5KNOCHEN

Römisches Phallusamulett, 2-3. Jh. n. Chr. (Knochen)

Maße:

ca. 6,5 cm (l)

Lochdurchmesser: ca. 2,0 mm

Preis: je € 29,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

| |

|

|

| |

Zurück

zum Seitenanfang |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Haarnadel

Diese Replik einer römischen Haarnadel mit zierlicher Hand nach einem englischen Fund lässt sich auch gut als Gewandnadel verwenden. Die Haarnadel ist nach einem Originalfund aus Silchester aus Bronze gefertigt, der in das 1. bis 2. Jh. n. Chr. datiert. Der englische Fund zeigt die filigran gearbeitete Darstellung einer Hand, die eine Frucht pflückt. Man nimmt an, dass ein Zusammenhang mit dem Kult um den römischen Gott Jupiter bestand, jedoch wäre auch ene Verbindung mit der römischen Göttin Venus wäre denkbar, da historische Statuen der Venus diese häufig mit einem Apfel in der Hand zeigen als einem Symbol der Jugendlichkeit. Solche Haarnadeln mit der Darstellung einer pflückenden Hand waren zur Zeit der Römer außerordentlich beliebt und sind von mehreren Fundorten bekannt. Mit solchen schön gestalteten Haarnadeln wurden die eleganten Hochsteckfrisuren der römischen Damen in Form gebracht und befestigt.

- Art.nr.: PP-07GEWHAND-BZ

Römische Haarnadel

Material: Bronze

Maße: 14,5 x 1,3 cm

Preis: € 11,90*

- Art.nr.: PP-07GEWHAND-VS

Römische Haarnadel

Material: Bronze versilbert

Maße: 14,5 x 1,3 cm

Preis: € 14,90*

- Art.nr.: PP-07GEWHAND-SI

Römische Haarnadel

Material: 925 Sterlingsilber (Lieferzeit beachten, nur auf Anfrage)

Maße: 14,5 x 1,3 cm

Preis: € 99,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Haarnadel (Knochen)

Die in echter Handarbeit gearbeitete Replik einer eleganten, römischen Haarnadel ist nach einem historischen Originalfund aus echtem Knochen gefertigt. Knochennadeln wurden bereits zur Zeit der Römer als Haarnadel verwendet und dienten dazu, die aufwändigen Hochsteckfrisuren der römischen Damen zu bändigen. Geschnitzte Haarnadeln aus Knochen waren in der Antike eine preiswerte Alternative zu den teuren Haarnadeln aus Bronze und Silber. Und so finden sich solche beinernen Haarnadeln auch häufig im Fundmaterial aus römischer Zeit.

- Art.nr.: PP-17KNROEM1

Römische Haarnadel (Knochen)

Maße: 16,0 x 0,8 cm unten ca. 0,3 cm

Material: Knochen

Preis: € 7,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

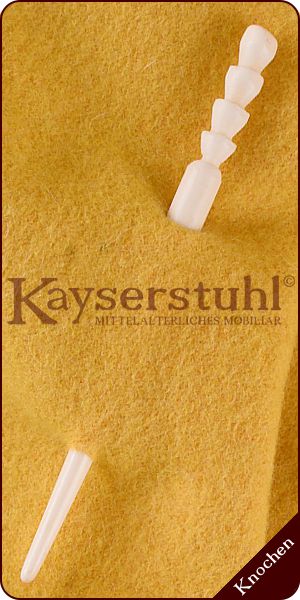

Einfache Haarnadel (Knochen)

In echter Handarbeit gearbeitete Knochennadeln wurden bereits zur Zeit der Römer als Haarnadel verwendet und dienten dazu, die aufwändigen Hochsteckfrisuren der römischen Damen zu bändigen. Geschnitzte Haarnadeln aus Knochen waren in der Antike eine preiswerte Alternative zu den teuren Haarnadeln aus Bronze und Silber. Und so finden sich solche beinernen Haarnadeln auch häufig im Fundmaterial aus römischer Zeit.

Diese ist eine Interpretation des Themas, nicht nach Fund.

Details:

- Art.nr.: WS-1423091800

Einfache römische Haarnadel

Maße: 16,0 x 0,8 cm unten ca. 0,3 cm

Material: Knochen

Preis: € 4,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

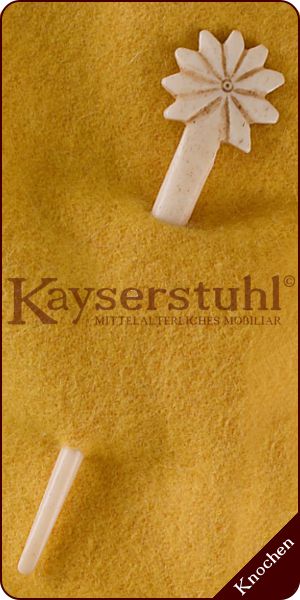

Haarnadel "Sonne" (Knochen)

In echter Handarbeit gearbeitete Knochennadeln wurden bereits zur Zeit der Römer als Haarnadel verwendet und dienten dazu, die aufwändigen Hochsteckfrisuren der römischen Damen zu bändigen. Geschnitzte Haarnadeln aus Knochen waren in der Antike eine preiswerte Alternative zu den teuren Haarnadeln aus Bronze und Silber. Und so finden sich solche beinernen Haarnadeln auch häufig im Fundmaterial aus römischer Zeit.

Diese ist eine Interpretation des Themas, nicht nach Fund.

- Art.nr.: WS-1423091800

Haarnadel "Sonne"

Maße: 16,0 x 0,8 cm unten ca. 0,3 cm

Material: Knochen

Preis: € 6,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

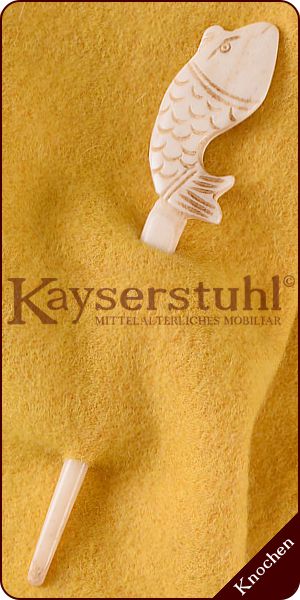

Haarnadel "Fisch" (Knochen)

In echter Handarbeit gearbeitete Knochennadeln wurden bereits zur Zeit der Römer als Haarnadel verwendet und dienten dazu, die aufwändigen Hochsteckfrisuren der römischen Damen zu bändigen. Geschnitzte Haarnadeln aus Knochen waren in der Antike eine preiswerte Alternative zu den teuren Haarnadeln aus Bronze und Silber. Und so finden sich solche beinernen Haarnadeln auch häufig im Fundmaterial aus römischer Zeit.

Diese ist eine Interpretation des Themas, nicht nach Fund.

- Art.nr.: WS-1423092000

Haarnadel "Fisch"

Maße: 16,0 x 0,8 cm unten ca. 0,3 cm

Material: Knochen

Preis: € 6,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

| |

|

|

| |

Zurück

zum Seitenanfang |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

Römische Gewandschließe (Bronze)

Perfekt gearbeitete Reproduktion einer bronzenen Mantelschließe aus dem römischen Reich, 3/4 Jhdt. n. Chr.

- Art.nr.: VS-RB6-BZ

Spätrömische Gewandschließe (Bronze)

Gesamtlänge: ca. 11 x 4 cm

Material: Bronze

Preis: € 45,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

Bild oben: Originalfund Römische Gewandschließe |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Gewandschließe "Römische Sonne" aus Bronze

Sehr schöne, zweiteilige Schließe.

- Art.nr.: FD-FB30

Gewandschließe "Römische Sonne" aus Bronze

Maße:

ca. 1,9 x 4,2 cm (bxh)

Gewicht: 5,9 gr

Preis: € 11,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten |

|

|

|

| |

|

|

| |

Zurück

zum Seitenanfang |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

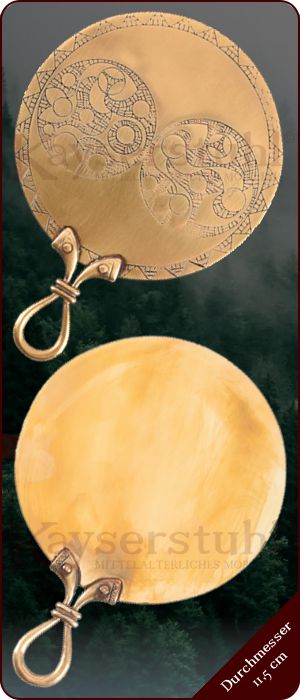

Keltischer Spiegel "Trelan Bahow" aus Messing (klein)

Zierlicher aber sehr schöner, aus Messing geformter Spiegel mit Griff in Form einer Öse zum Aufgehängen und Halten. Die blankpolierte Seite dient als Spiegel, während Motive mit keltischer Symbolik entsprechend dem Spiegel von Trelan Bahow die Rückseite zieren. Der keltische Spiegel wird zum Schutz vor Kratzern oder Beschädigungen in einem roten Samtbeutel geliefert.

Der Spiegel hat auch in einer Römerdarstellung Platz.

- Art.nr.: WS-1916555000

Keltischer Spiegel "Trelan Bahow" aus Messing (klein)

Gesamtlänge: ca. 17,5 cm

Durchmesser: ca. 11,5 cm

Preis: je € 44,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Keltischer Spiegel aus Messing (groß)

Zierlicher aber sehr schöner, aus Messing geformter Spiegel mit Griff in Form einer Öse zum Aufgehängen und Halten. Die blankpolierte Seite dient als Spiegel, während keltische Vogelmotive die Rückseite zieren. Der keltische Spiegel wird zum Schutz vor Kratzern oder Beschädigungen in einem roten Samtbeutel geliefert.

Der Spiegel hat auch in einer Römerdarstellung Platz.

- Art.nr.: WS-1916555100

Keltischer Spiegel aus Messing (groß)

Gesamtlänge: ca. 18,0 cm

Durchmesser: ca. 13,5 cm

Preis: je € 49,90*

* inkl. Mehrwertsteuer, zuzügl. Versandkosten

|

|

|

|

| |

|

|

| |

Zurück

zum Seitenanfang |

|

| |

|

|

| |

Website

powered by netspex

design services ©MMVIII - Letzte Seitenaktualisierung:

Donnerstag, 27.11.2025 10:44 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|